Методы геологических наук

Общая структура эколого-геологических исследований однозначно свидетельствует, что для ее практической реализации не-обходим широкий спектр методов исследования, причем не только наук о Земле, но и биологических, медицинских (экологическая медицина) и социально-экономических. Осмысливание полученной этими принципиально различными методами информации возможно только на основе методологии системного подхода, так как объекты исследования находятся между собой в сложных причинно-следственных зависимостях и связях.

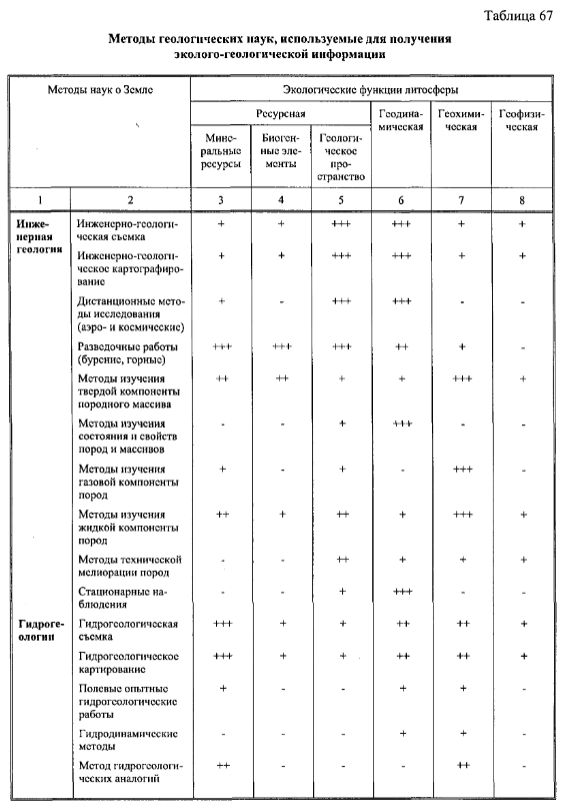

Общее представление о методах наук о Земле, используемых для получения эколого-геологической информации, дает содержание табл. 4

В основе оценки минерально-сырьевых ресурсов ресурсной экологической функции литосферы лежат методы геологии полезных ископаемых (поисковые, опробования, подсчета запасов, оценки месторождений полезных ископаемых). Эти базовые методы дополняются методами геохимии (литохимическими, гидрогеохимическими, биохимическими, атмохимическими) и геофизическими (гравиметрическими, магнитными, электромагнитными, сейсмическими, ядерно-физическими), которые используются при поисках и разведке полезных ископаемых. Кроме того, при оценке минерально-сырьевых ресурсов широко используются многочисленные методы петрологии, литологии и минералогии, связанные с изучением вещественного состава как полезного ископаемого, так и вмещающих пород. Методы других геологических наук являются сопутствующими.

Ресурсы подземных вод исследуются базовой наукой — гидрогеологией (методы подсчета запасов подземных вод, методы количественной оценки подземного стока и др.). Для решения поставленных задач широко используются методы геофизики (электромагнитные, сейсмические, ядерно-физические и термические) и геохимии (гидрогеохимическое, геохимическое районирование и картирование).

Ресурс геологического пространства традиционно оценивается методами инженерной геологии (инженерно-геологическая съемка и картографирование, инженерно-геологическое районирование, методы полевого и лабораторного изучения горных пород и массивов, моделирования геологических процессов) и геокриологии (методы мерзлотной съемки и др.). Методы остальных наук используются как частные и чаще всего входят в комплекс полевых и опытных инженерно-геологических работ.

Геодинамическая функция литосферы изучается методами базовых наук — инженерной геологии (инженерно-геологическая съемка и картографирование, геодинамическое районирование, методы полевых работ, режимных наблюдений, полевого и лабораторного изучения горных пород и массивов, моделирования геологических процессов, оценки устойчивости склонов, микросейсмическое районирование), геокриологии (методы мерзлотной съемки, режимных наблюдений, мерзлотного прогноза), геоморфологии, а для эндогенной ее составляющей — методами тектоники, сейсмотектоники, геофизики и геохимии. Именно они дают информацию о механизме развития и закономерностях пространственной приуроченности деструктивных процессов и динамике их развития. Эта информация позволяет оценить экологическую значимость геологических процессов как природного, так и антропогенного происхождения. Методы остальных наук о Земле, хотя и используются для решения отдельных вопросов, имеют подчиненное значение.

Геохимическая функция литосферы является ведущей при оценках последствий естественных и техногенных «загрязнений» литосферы. Последние в настоящее время проявляются практически во всех компонентах верхней части разреза литосферы под влиянием техногенеза. Основными базовыми методами изучения геохимических полей и оценки их воздействий на биоту являются методы геохимии: атмохимический, литохимический, гидрогеохимический, биогеохимический, сноухимический (снеговая съемка), а также геохимическое картирование и районирование. В последнее время для этих целей стали широко применяться и некоторые геофизические методы -радиометрия, радиолокационное зондирование и методы физического контроля, а из методов гидрогеологии — опытно-миграционные.

Методы остальных геологических наук имеют подчиненное значение.

Основными базовыми методами изучения геофизической экологической функции литосферы являются методы геофизики (гравиметрические, магнитные, электромагнитные, сейсмические, ядерно-физические, термические), за каждым из которых стоит оценка интенсивности поля, выявление соответствующего физического поля. По мере необходимости они дополняются методами геотектоники, инженерной геологии и геокриологии. Широкое применение при эколого-геологических исследованиях получили методы следующих наук.

Инженерная геология

К методам этой науки, в первую очередь, относятся инженерно-геологическое картирование (съемка, картографирование), районирование, мониторинг (табл. 67).

К частным методам, находящим применение при изучении экологических функций литосферы, можно отнести методы целенаправленного изучения показателей состава, структуры, состояния и свойств грунтов и массивов. Многие из них позволяют целенаправленно обосновать мероприятия по приданию неустойчивым породам новых свойств, улучшающих экологическую обстановку; при доработке вполне возможен их переход в разряд специальных методов экологической геологии.

К частным методам, находящим применение при изучении экологических функций литосферы, можно отнести методы целенаправленного изучения показателей состава, структуры, состояния и свойств грунтов и массивов. Многие из них позволяют целенаправленно обосновать мероприятия по приданию неустойчивым породам новых свойств, улучшающих экологическую обстановку; при доработке вполне возможен их переход в разряд специальных методов экологической геологии.

Геокриология

Комплекс ее методов, в частности, мерзлотная, или геокриоло-гическая съемка и картографирование также широко используется при эколого-геологическом картировании районов развития многолетнемерзлых пород. Это в полной мере относится и к мерзлотному прогнозу, опирающемуся на моделирование мерзлотно-геологических ситуаций, метод аналогий, метод прогнозирования распространения и динамики проявления мерзлотных процессов, подземных льдов и таликов, метод экспертных оценок.

Гидрогеология

Решение задач экологической направленности для гидрогеологии не является принципиально новым. Для решения вопросов оценки запасов, охраны и защиты подземных вод от загрязнения и истощения разработаны целые комплексы методов, которые успешно используются при решении практических задач, а методическим приемам проведения исследований посвящена многочисленная литература. В настоящее время наиболее перспективными и быстроразвивающимися являются следующие группы методов.

Полевые опытно-миграционные исследования водоносных комплексов, в процессе которых проводится индикация подземных вод с целью определения миграционных параметров. Ввод индикатора в водоносный пласт осуществляется в трех основных режимах: мгновенный подъем концентрации индикатора; «пакетный» -поддержание постоянной концентрации только в течение определенного времени запуска и «импульсный» ввод — создание больших концентраций за весьма малый промежуток времени. Условия ввода индикатора, его тип определяют конкретные методические приемы слежения и обработки информации. Этот комплекс методов опирается на целенаправленное исследование данных режимных наблюдений за процессами миграции, в том числе и при строительстве и эксплуатации техногенного объекта.

Балансовый метод используется, главным образом, как дополнительный в сочетании с гидродинамическим и гидравлическим. Он позволяет установить роль отдельных источников в формировании эксплуатационных запасов, оценить обеспеченность запасов, развитие депрессионной воронки в пределах небольших ограниченных структур, где разница в понижении уровня в центре площади и на краях незначительна, что недоступно для других методов. Сложность гидрогеологических условий и практическая невозможность количественной оценки источников формирования эксплуатационных запасов подземных вод определяют необходимость использования метода гидрогеологических аналогий. Метод основан на переносе данных о режиме эксплуатации подземных вод на участках действующих водозаборов на оцениваемые участки, находящиеся в аналогичных условиях с эксплуатируемыми.

Геохимия

К методам геохимии, в том числе гидрогеохимии, широко используемым при изучении экологических функций литосферы, относится, как уже отмечалось, широкий спектр частных методов. Атмохимические (газовые) съемки проводятся систематически для определения содержания в приземной атмосфере газов, паров металлов и различных химических веществ и их соединений. Практическая реализация этого метода может быть выполнена на стационарных и передвижных постах, а также при аэрогеохимических съемках на базе лазерного метода зондирования. Гидро- и литохимические съемки на потоках рассеивания проводятся по методикам, применяемым в поисковой и разведочной геохимии. Снегогеохимические опробования проводятся с целью оценки состава и объема вредных выбросов в атмосферу за время, определяемое сезонной сохранностью снежного покрова. Они дают представление о составе и объемах токсикантов, главным образом, тяжелых металлов, соединений углерода, серы и азота, выпадающих на единицу площади и определяющих величину модуля техногенной нагрузки. Представления об основных современных аналитических методах определения элементов дает табл. 68.

Геофизика

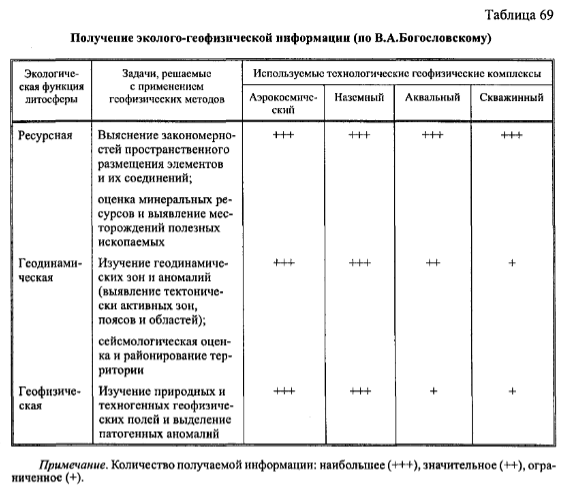

При изучении экологических функций литосферы широко используются различные технологические геофизические комплексы (табл. 69). Особая роль принадлежит методам радиометрии: аэро-, автогамма-спектрометрическая и пешеходная гамма-съемка, детальная радиометрическая разведка очагов загрязнения и постдезактивационный контроль, радиационное обследование промышленных предприятий и жилых массивов с целью изучения распределения и поведения естественных и искусственных радионуклидов. Радиолокационное зондирование базируется на применении современных георадаров, с помощью которых возможно проводить зондирование даже в скважинах диаметром до 56 мм и глубиной 1000 м.

Среди физических методов контроля различных загрязнителей используются ядерно-физические, люминесцентные, лазерно-флюоресцентные, ЯМР-спектроскопии, лазерной спектроскопии. Особый интерес в настоящее время представляют лазерные методы исследования с помощью лазерных анализаторов — «лидаров», обеспечивающих возможность проводить дистанционный контроль качественного и количественного состава загрязняющих веществ в пределах функционирования крупных промышленный объектов.

Геология полезных ископаемых. Ее методы являются пока практически единственными, позволяющими изучать и оценивать ресурсную функцию литосферы, точнее — ее минерально-сырьевые ресурсы.

При этом следует учитывать, что методы геологии полезных ископаемых и подсчета их запасов не отвечают на главный вопрос — достаточности или недостаточности обеспечения ими нормального с экологических позиций существования и развития человеческого сообщества как социальной структуры. Этот вопрос остается пока открытым и требует доработки с привлечением методов экологических, медицинских экономических наук. Именно по этой причине методы геологии полезных ископаемых рассматриваются нами в методах геологических наук, а не в составе специальных методов экологической геологии.

Методы биологических, медицинских и санитарно-эпидемиологических наук

Как уже отмечалось, эти методы широко используются при выполнении эко-лого-геологических исследований, сборе и анализе соответствующей биолого-медицинской информации. Сам эколог-геолог не должен и не может квалифицированно проводить такие исследования, так как они требуют специальной профессиональной.

Из биологических методов наиболее ценную информацию дают биохимические, биосубстратные и биотестирование. Первый из них основывается на изучении уровня содержания биологически активных форм химических элементов и их ассоциаций в растениях и живых организмах и определении коэффициентов биологического поглощения, биохимической активности, кларков содержаний и рассеивания. Анализируются укосы трав, листья и хвоя деревьев, мхи, лишайники, садовые и овощные культуры.

Биосубстратные методы связаны с изучением биосубстратов живых организмов (кровь, слюна, волосы, ногти, зубы, молоко, моча, шерсть, а также «критические» органы — почки, печень, костная ткань и т.д.). В этих биосубстратах определяется содержание токсичных химических элементов и их соединений.

Биотестирование (биоиндикация) как метод исследования начал использоваться достаточно широко сравнительно недавно. Наибольшее развитие он получил при оценках качества поверхностных и подземных вод. Сущность метода -по функциональному состоянию (поведению) тест-объектов (разнообразные дафнии, водоросли — хлорелла, рыбы — гуппи) дать интегральную оценку качества воды и возможность использования ее для питьевых целей. Лимитирующим фактором применения метода биотестирования является продолжительный срок проведения анализа (не менее 96 ч) и отсутствие информации о химическом составе воды. Л.С.Кожевин с соавторами (1997) предлагает для биотестирования почв, горных пород, природных и сточных вод, природных и техногенных грунтов использовать системы мультисубстратного биотестирования «Эколог», предназначенные для получения исчерпывающих данных о состоянии природных микробных сообществ с представлением полученной сложной информации в виде заключения о наличии или отсутствии повреждений. В случае нарушения может быть определен вероятный его тип, а также другие характеристики, например, время воздействия. Использование естественного микробного сообщества в качестве биосенсора дает прекрасные результаты при решении эколого-геохимических задач.

Система «Эколог» — это принципиально новый подход в биотестировании, основанный на анализе роста природного микробного сообщества на предлагаемом наборе 47 питательных веществ. Система «Эколог» ориентирована на оценку функцио-нального состояния природного микробного сообщества в целом, которое в конечном счете определяет способность природной среды к самоочищению.

В медицине для целей экологической оценки условий территории широко применяются методы медицинской статистики — статистические данные по заб-леваемости всего населения или «индикационной» группы — детского населения, рождаемости, патологии новорожденных и т.д. На этой основе оцениваются меди-ко-санитарные (медико-гигиенические) условия проживания населения и существование живых организмов. Этот метод учитывает число человеческих жертв и число пострадавших в результате проявления катастрофических и опасных природных процессов, оценивается воздействие этих процессов на человека.

Следует упомянуть и о методе дающем представление о пространственной приуроченности и этиологии заболевания населения, ореолах и очагах различных токсикозов, т.е. о характере, частоте и территориальной приуроченности заболеваний населения.

В составе этих общих методов Ю.Е.Вельтищев и В.В.Фокеева (1999) рассмат-ивают ряд частных методов, дающих более полное и объективное представление по анализируемой проблеме:

- анализ государственной статистической медицинской отчетности. При этом следует учитывать, что официальные отчетные медико-статистические данные не позволяют достоверно судить об истинной распространенности заболеваний у детей в связи с невысоким качественным уровнем медицинской диагностики, несовершенством диагностических критериев патологии, отсутствием хорошей лабораторной базы в большинстве учреждений практического здравоохранения, снижением обращаемости родителей детей за медицинской помощью. Однако динамика показателей заболеваемости в течение нескольких лет все же позволяет выявить определенные тенденции в состоянии здоровья детей;

- анализ демографических и репродуктивных показателей;

- анализ медицинской документации;

- картографирование территории и анализ распространенности маркерной хро-нической патологии у детей для выявления особо значимых загрязнителей окружающей среды;

- анкетирование населения. Этот метод широко используется для проведения эпидемиологических исследований, когда с помощью специально разработанных вопросников можно получить необходимую информацию;

- скрининг-методы для раннего выявления патологии у детей (изменение антропометрических величин, нейропсихологическое тестирование, функциональная оценка дыхательной системы, измерение артериального давления, электрофизиологические методы (ЭКГ, ЭЭГ), ультразвуковое исследование органов, измерение электрического сопротивления кожи, общий анализ крови и мочи, мочевые скрининг-тесты);

- данные диспансеризации детей с хронической патологией врачами-специалистами (по профилям).

Социально-экономические науки

С ними связаны методы оценки экономического риска, экономического ущерба и социального страхования населения. Методика таких оценок с учетом геологических факторов содержится в серии публикаций А.Л.Рагозина (1995, 1997), Г.Л.Коффа (1997) и ряда других исследователей. Понятно, что исходную информацию для этих целей следует получать в директивных и административных органах и отделах страхования. Отметим, что экономические методы, оценивающие материальный ущерб и опирающиеся на показатели материального производства и затраты в непроизводительной сфере приведены в публикации М.Т.Мелешкина с соавторами (1982), а по страхованию от опасных природных процессов — в работе Г.Л.Коффа и И.В.Чесноковой (1998).